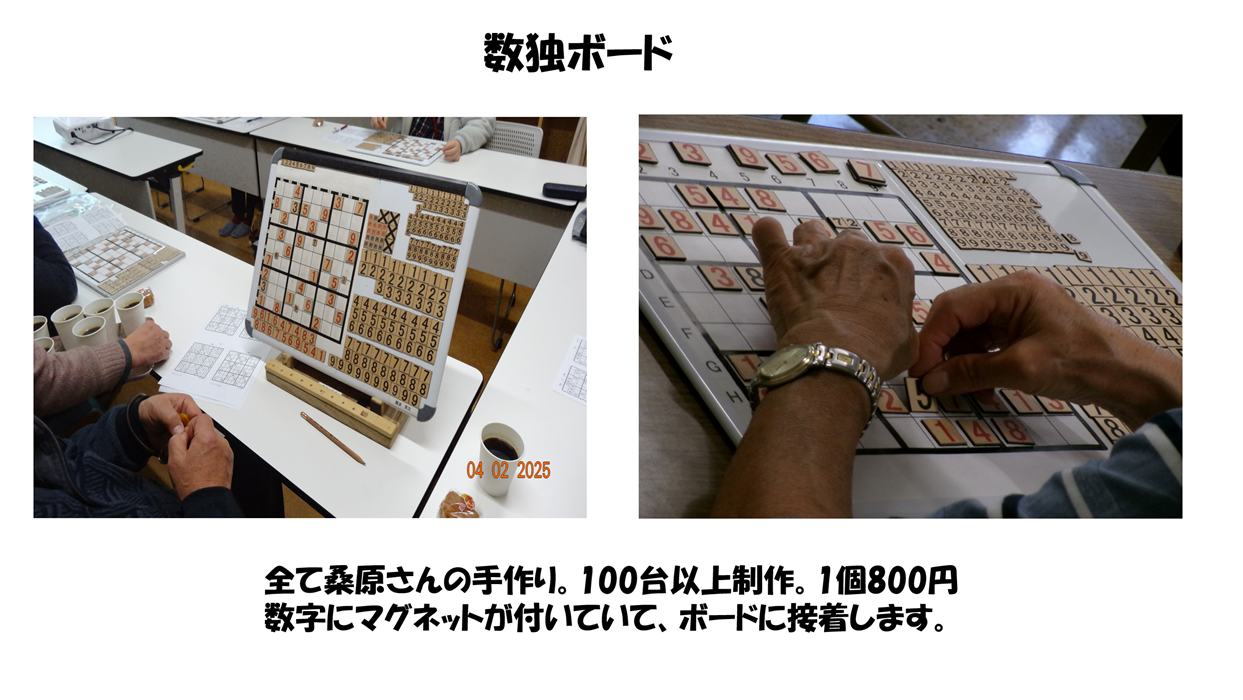

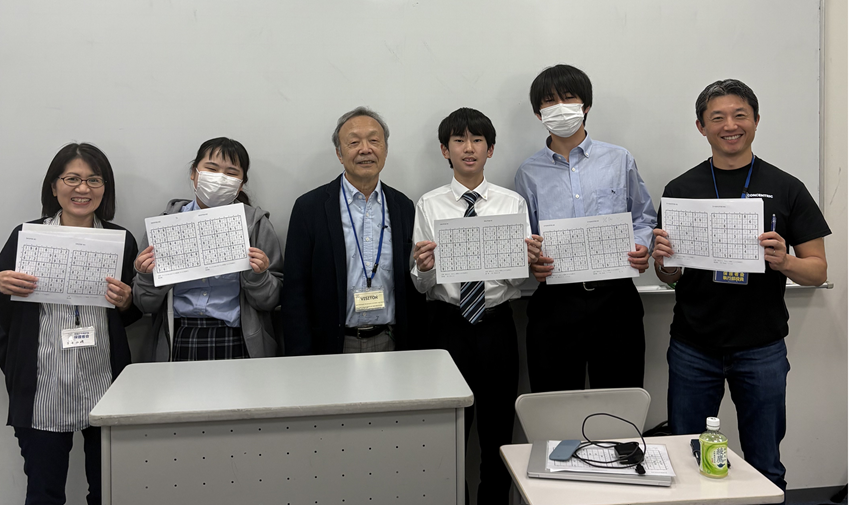

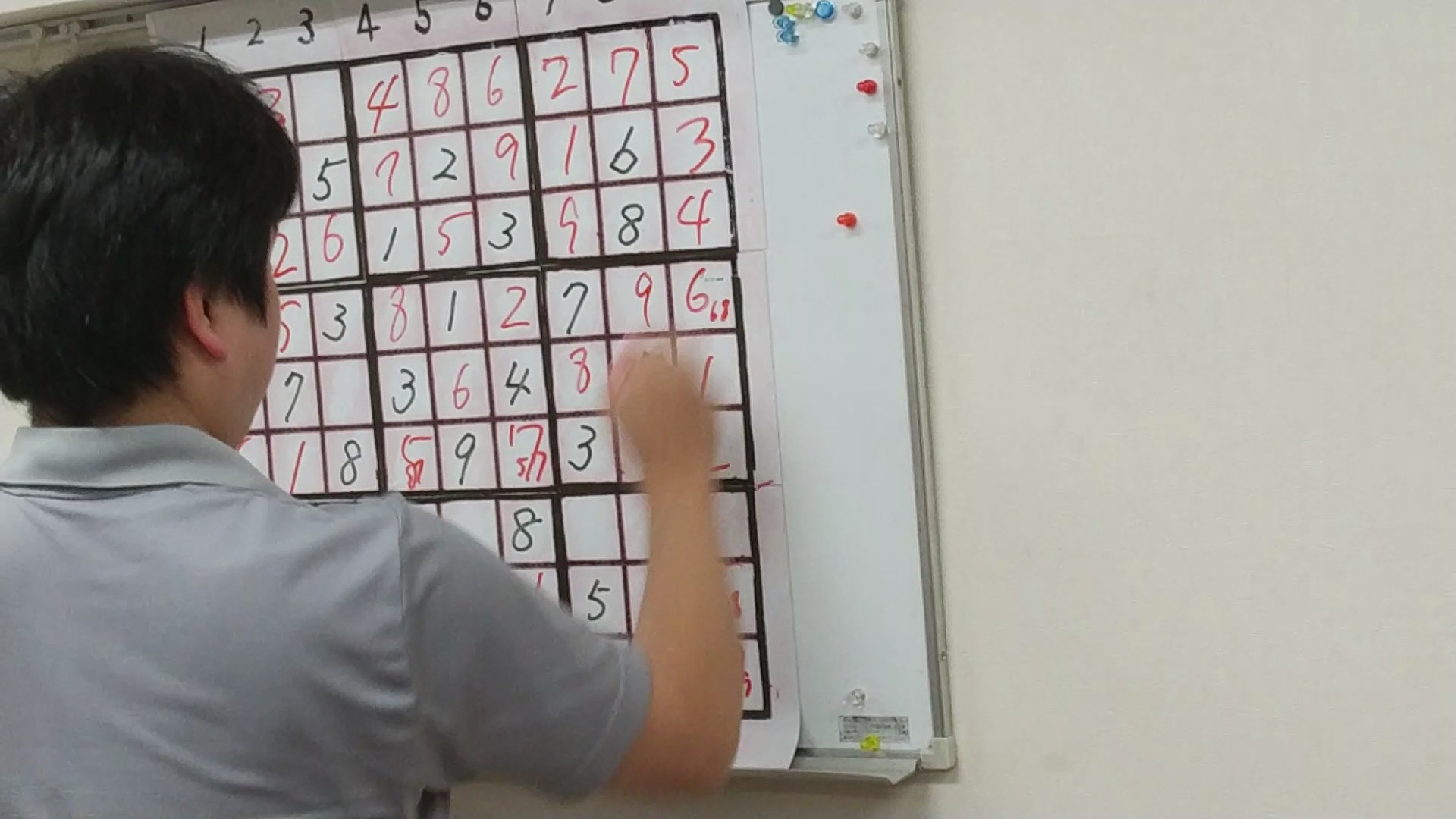

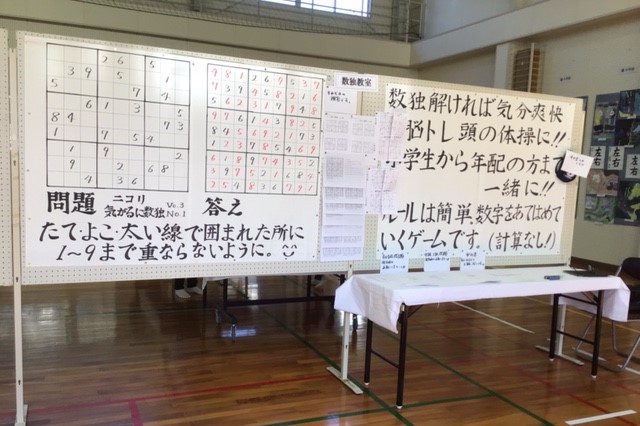

ボードによる数独教室

岡山で、「数独ボード」で数独教室を開いている方がいます。

岡山県赤磐市(あかいわし)社会福祉協議会でボランティアをされている桑原五郎さんです。

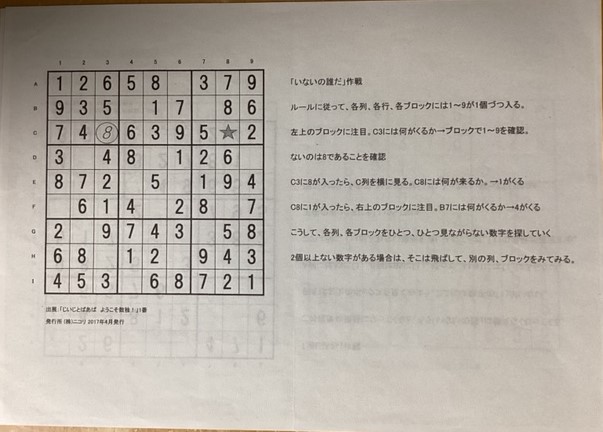

桑原さんは、ご自身の数独体験から、高齢者の脳トレに何とか数独を取り入れようと

数独ボードを開発されました。

この数独ボードは数字の駒にマグネットが付いているので、取り外しが簡単です。

紙も鉛筆も消しゴムも要りません。

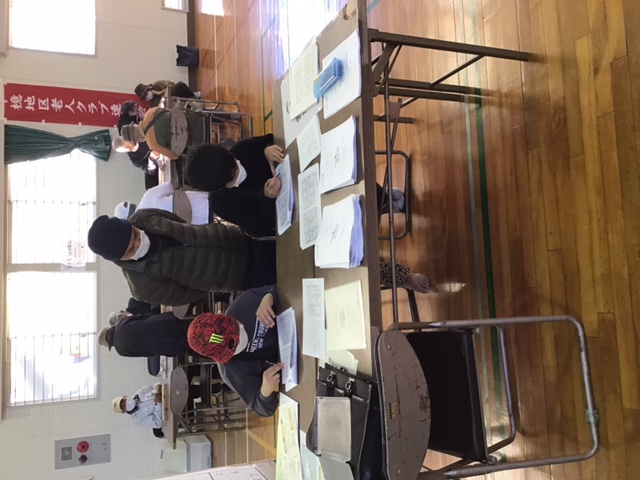

桑原さんは初め数個のボードで、介護施設で数独教室を開いたところ、大変好評で、

次々とリクエストが舞い込んできて、とうとう100台以上のボードを

お一人で制作され、腱鞘炎になってしまいました。

「ボードの利点は、教えやすい、そして理解が早い、何よりもそこからの

コミュニケーションが楽しい。」と桑原さんはおっしゃっています。

介護施設ばかりでなく、小中学校からも放課後や夏休みの過ごし方で、要望が

きており、「一人でやっていくのはもう限界かも」と、思わぬ展開に戸惑って

おられるそうです。