数独物語 後藤好文

【はじめに】

クロスワード、ジグソーパズル、ルービックキューブ、そして数独。楽しいパズルは年齢、性別、言語、文化、宗教の違いなどものともせず、軽々と国境を越えどこまでも浸透していく。イギリスのパズル作家ヘンリー・アーネスト・デュートニーは「パズルを解くことは人間の根本的な性(さが)である。」と言っている。おそらくパズルを解く能力は長い進化の中で有利に働き、ホモ・サピエンスの遺伝子にしっかりと生き残ってきたと思われる。

2005年、数独は突然、世界的な大ブームになる。私は期せずしてその渦中に立たされ、燎原の火のごとく数独が広がっていく様を唖然として眺めていた一人である。もしこれが病原菌だったら、世界の人口は半減していただろう。職場でも、居間でも、酒場でも、人々は集まると数独の話をし、世界中の新聞に数独が毎日掲載された。この年の9月、日本では衆議院議員総選挙が行われ、時の首相小泉純一郎は郵政民営化を前面に押し出し圧勝した。確か、ロンドンのThe Timesであったか、「小泉は数独のように勝利した。」と見出しに書かれたのを覚えている。

それから十数年が過ぎ、今も世界のほとんどの国で、数独の魅力にとりつかれ、日々解きまくっている人たちがいる。合計で間違いなく数千万人はいるだろう。あるいは電車を乗り過ごし、あるいは寝不足に悩まされ、それでもいつの間にかまたもう一問、彼らは没入していく。優れた発明の多くが、一人の天才のひらめきよりも、大勢の人たちの小さなアイデアとカイゼンの積み重ねで生まれるように、数独もいくつもの情熱と偶然でここまでの市民権を得てきた。それを「数独物語」と題してこれから書き始めていきたいと思う。

【第1章】数独のルーツ

~中国の占いから生まれた数独の原型~

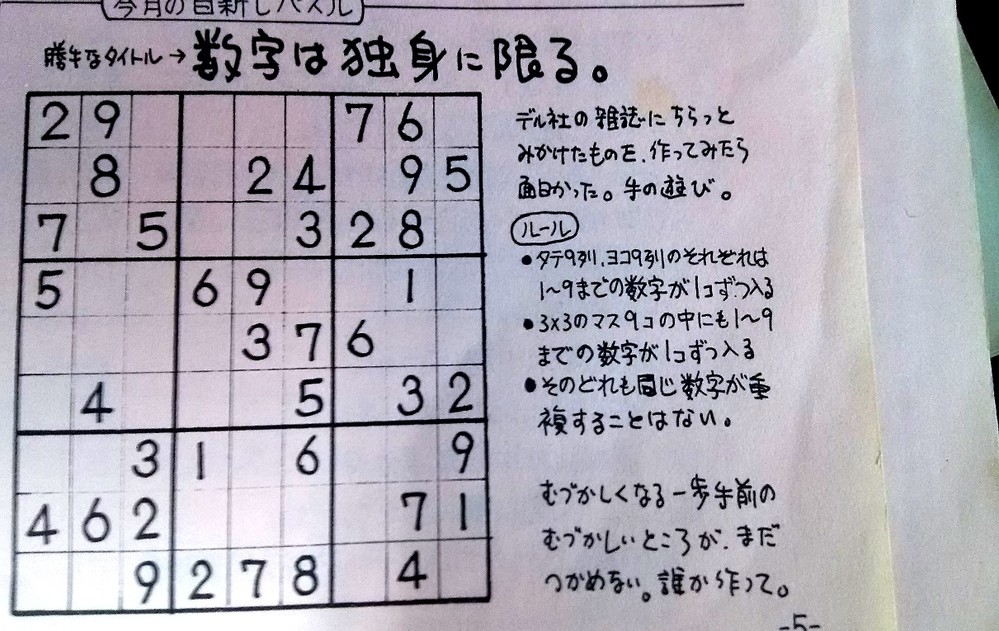

古い言い伝えによれば、紀元前2000年、後に中国最古の王朝といわれる夏王朝の始祖となった禹(う)帝が治水工事の際、川から上がってきた亀の甲羅に奇妙な文様があるのに気付いた。それは下図のような模様であった。そしてこの白丸、黒丸のひとつながりを個数として置き換え、漢数字で表すと右の表が得られた。

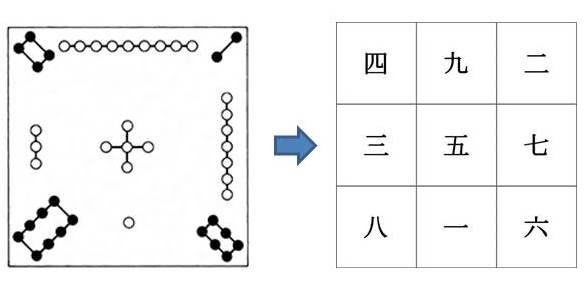

この表のどのタテ列、ヨコ列も足すと合計は15になる。更に、斜めにも足してみると15になる。(4+5+6=15;2+5+8=15) 禹帝はこの数字の配置に何か神秘性を感じ、これは世界の理(ことわり)、宇宙の秩序を表しているのではないかと考え、「洛書(らくしょ)」と名付け、占いの道具として珍重した。3×3のマスの中に1から9の数字がひとつずつ入っている。今から4000年も前に数独のルーツが生まれていたのである。

洛書は、やがて占星術と結びつき、生まれの年月日と組み合わせ、九星術という占いに発展していく。日本でも九星気学と呼ばれ、一白水星、四緑木星など現代でも運勢、家相を占うものとして使われている。

日本数独協会に愛知県にお住いの方から一枚の写真とともに、お問い合わせをいただいたことがある。「これは祖父が残したもので、厚さ35mmの木の板に数字が彫られています。一体何でしょうか。」写真を見ると、9×9のマスの中に1から9の数字が入っており、更に、3×3のブロックになっている。世界最古の数独の原型ではないかと、盛り上がり、ホームページに掲載したところ、長野県在住の方より、これは九星気学で使う、「後天定位盤」であるとのご指摘を受けた。まさに、数独のルーツここにありと思わせる逸品である。

さて、禹帝の洛書はヨーロッパに伝わり、「Magic Square」と呼ばれるようになる。一方、日本では江戸期になって、和算の大家、関孝和が数学の対象として研究し、「方陣」と名付けた。明治になって、西洋から入ってきたMagic Squareと関孝和の方陣が一緒になり、「魔方陣」と呼ばれるようになる。現在では一般的に使われているので、ここでも以後、魔方陣という名で話を進めていく。

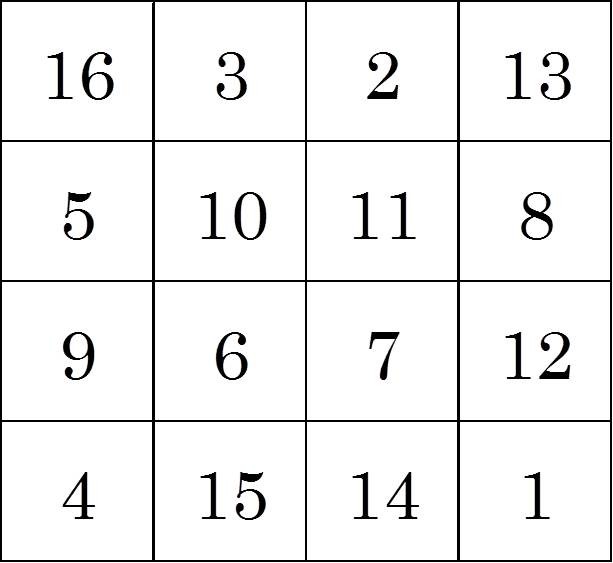

遠く禹帝が宇宙の調和を感じたように、魔方陣はヒンドゥー教、イスラム教、ユダヤ教、そしてキリスト教にも影響を与えた。御守りや魔除けとして、図案化され、出征する戦士の上着に刺繍されたという記録も残っている。ルネサンス期に入り、人々の発想がしなやかになってくると、魔方陣を4×4にしたらどうなるかと、考えた人がいた。ドイツの画家であり、数学者であったアルブレヒト・デューラー(1471~1528)である。彼の作品の中で「メランコリアⅠ」という銅版画がある。大変不思議な絵で、風景画でも、人物画でもない。画面中央には背中に羽の生えた女性が頬杖をついて何か考えている。周りには妙な動物、砂時計、立体などが散らばっており、女性の後ろの建物の壁には数表が彫られている。それが下図である。

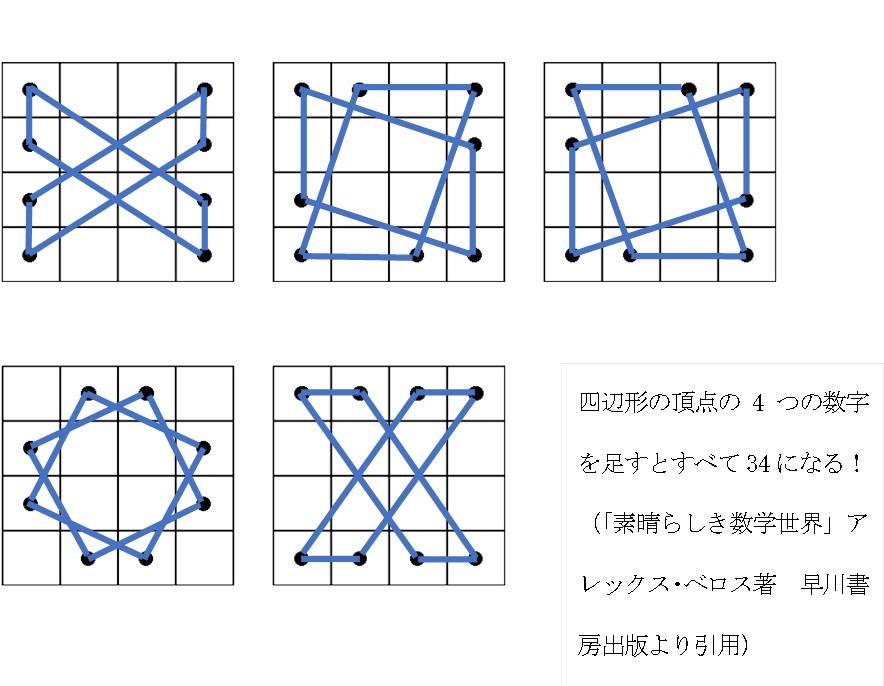

4×4の正方形の中に1~16の数字がひとつずつ配置されており、どのタテ列、ヨコ列、そして斜めも数字の和は34になる。これだけではない。デューラーの魔方陣には驚くべき秘密が隠されている。下図のように、盤面の中から4点を選び、線で結んで四辺形を作る。この四辺形の頂点の4つの数字の和がすべて34になるのだ。更に横一列目の数字の平方数の和と横二列目の平方数の和は、横三列目と横四列目の数字の平方数の和に等しく、それは対角線の二列の数字の平方数の和にも等しい。一番下の列の二つの数字、15と14は、この銅版画の制作した年、1514年というのだから、念が入っている。人間業とは思えない、まさしく魔の方陣である。

近世数学の夜明けとともに、魔方陣も数学の研究対象となった。そもそも数学というものは、数字を使って羊の数を数えたり、財産の分与を計算したり、土地を測量したりという実用的な目的のための道具であったはずなのだが、やがて、円周率を果てしなく追いかけるなど、数学で解決するべき問題が数学の中から生まれることになってくる。同じように、魔方陣も占いという実用的な要素が失われ、数学者の格好の研究素材として料理されることになる。

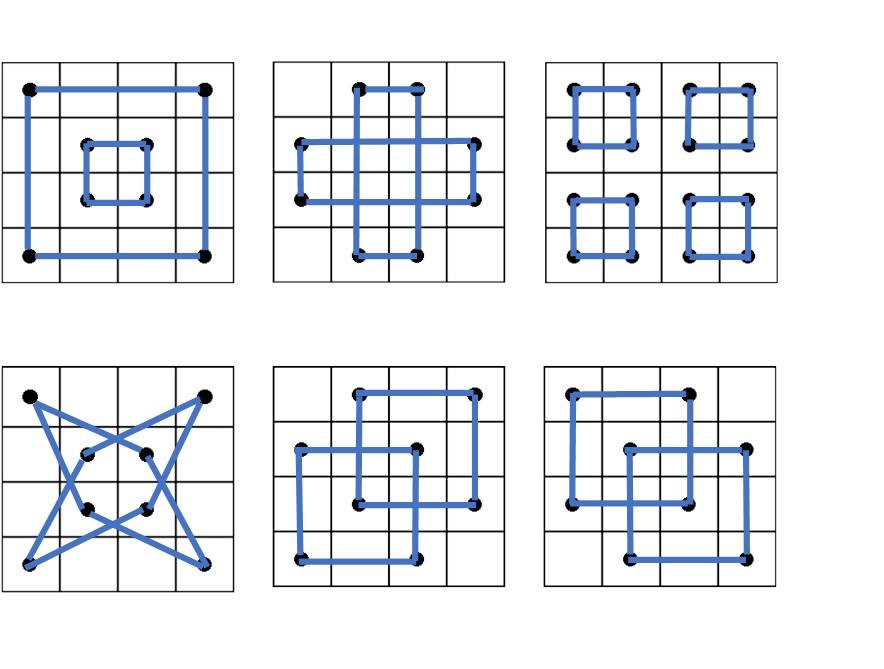

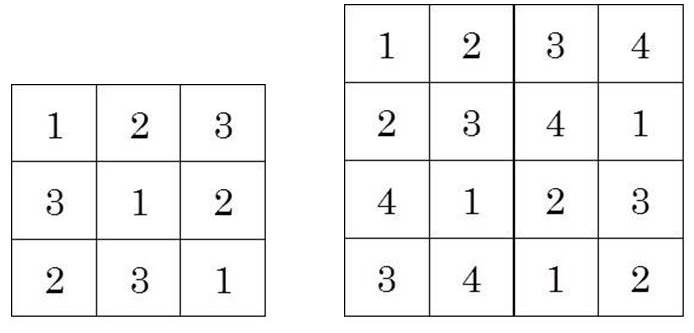

先ずは、魔方陣を自ら作ってみるところから始まった。3×3では組み合わせはどうやっても1通りである。4×4になると、880通りもあることが分かった。前述のデューラーの魔方陣もこの中の一つである。5×5の正方形のマスに1~25の数字が一つずつ入り、各タテ列、ヨコ列、そして斜めの数字の和が65になる魔方陣を作ろうとして、あまりにもその数が多いので行き詰まった。これは、1970年代になってコンピュータで計算してようやく判明するのであるが、当然、当時の人たちには推測もできなかったであろう。答えは2億7500万通りを越えるのである。(ちなみに6×6では1の後ろにゼロが19個並ぶ数だそうである)。また、素数だけを使った素数魔方陣、平方数だけを使った平方魔方陣というのも生まれた。そのような中で、スイスの著名な数学者レオンハルト・オイラー(1707~1783)は晩年、視力を失ってから魔方陣に興味を持ち、「n行、n列の表の中に、1からnの異なる数字を、各行、各列に重複しないように並べる」というルールの方陣を考えた。図に描くと以下のようになる。

オイラーはこれを「ラテン方陣」と名付けた。数独ファンならば、この「各行、各列に重複しないように」というフレーズに、思わず反応したことだろう。魔方陣から足し算が消え、数独の原型とも言える考え方が生まれたのである。

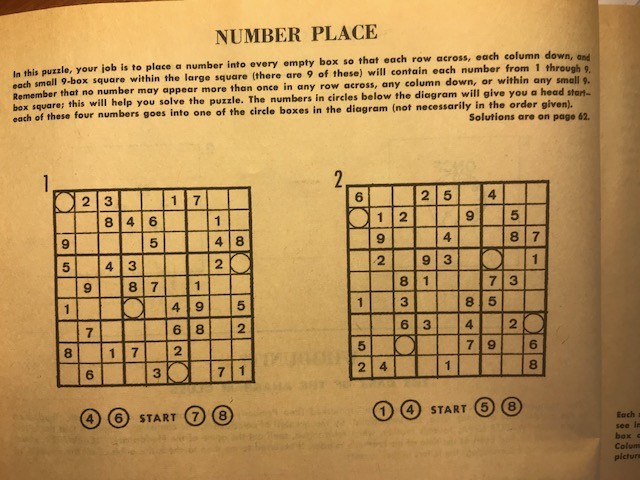

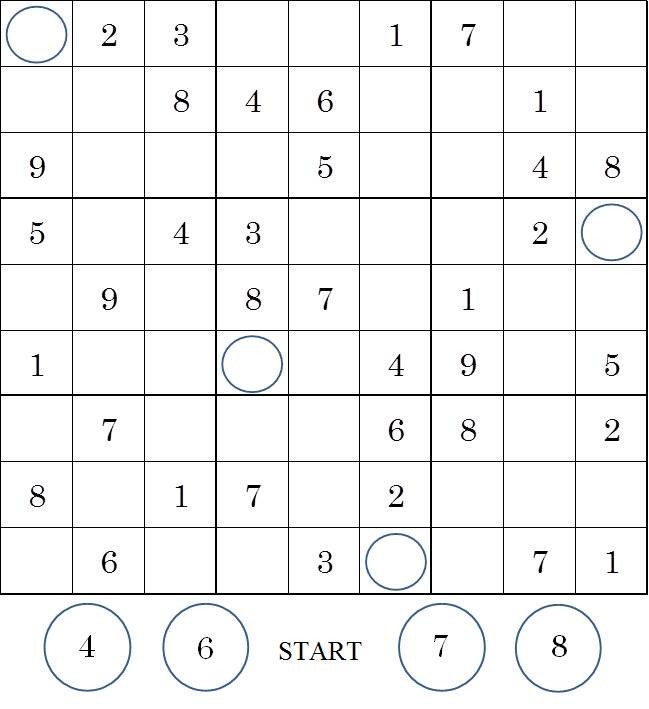

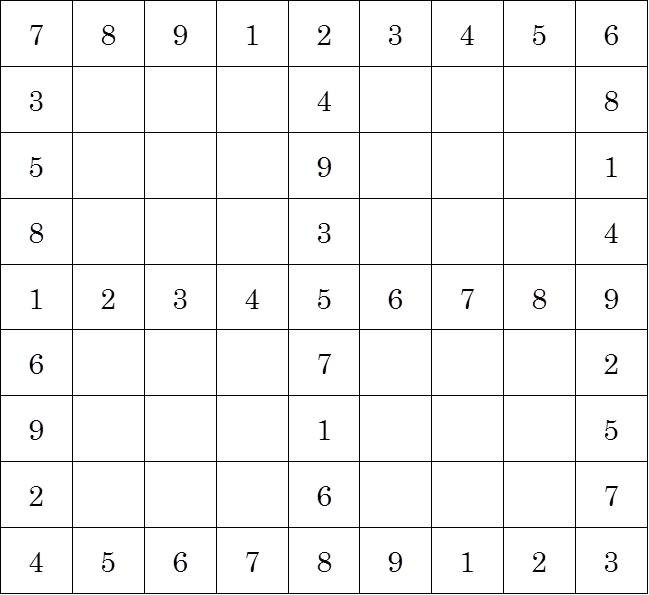

それから100年以上が経ち、19世紀も終わる頃の1895年7月6日、フランスの新聞-ラ・フランス-にこんなパズルが掲載された。

9×9の盤面に最初にいくつかの数字が並んでおり、各タテ列、ヨコ列に1から9の数字を重複しないように入れていくというパズルで、正にこれは9×9のラテン方陣である。しかしながら、実際にこのパズルを解いてみると、論理的に追い詰めていくというより、仮の数字を置いては、トライ・アンド・エラーを繰り返すというかなり苛酷な作業である。ラテン方陣を数学の対象から娯楽の範疇に引っ張り込んだ歴史的作品ではあるが、パズルとしては失敗作で、人々の支持を得ることなく消えた。